オルタサークル /ALTER CIRCLE

オルタスクエアの趣旨に賛同して集まった設計士・工務店・専門業者・建材会社のグループ

「職」の専門家集団

オルタサークルとは

住む人にとって安全で健康な住環境を実現していくこと、また、環境への負荷が少ない建材や設備を利用することで地球温暖化等の問題に対処していくこと、そのようなオルタスクエアの趣旨に賛同して集まった設計士・工務店・専門業者・建材会社のグループです。

家族みんなの心が安らぐ、健康な家づくりを目指すため、わたしたちオルタサークルは、学習会を継続的に開催して建材・設備についての知識を高めたり、利用者の信頼に応えられるよう業務のレベルアップについて意見交換を行ったりしています。また住宅に関するイベント等も開催し、オルタスクエアで夢を実現したいと考える組合員の皆さまとのコミュニケーション深めています。

オルタサークル・ブログ

■ 内装リフォーム工事を行いました ー2025.12.19 更新ー

平屋にお住いで、長い間お付き合いのある組合員様からリフォームのご相談を頂きました。道路に面した浴室とトイレを、道路とは反対の普段あまり使用しない奥の4畳半の洋室に移動し、隣り合っている浴室とトイレは一つにまとめ物干し場にしたいとご希望されました。

改修前の既存浴室

改修前の既存トイレ

リフォーム後、四畳半の洋室は浴室とトイレ・脱衣室に分け、閉所恐怖症の組合員様のために、脱衣室をトイレをあえて間仕切らないことにしました。

普段あまり使われていなかった四畳半洋室

改修後の浴室とトイレ

改修後のくつろぎスペース

物干し場は、打合せ開始当初は外壁を撤去し、半屋外空間にする予定でした。しかし道路側の視線が気になるということで、高さのある手摺なども検討しましたが、最終的に外壁を残し室内にすることにしました。

できるだけ温かみのある空間にするため、床、壁、天井は木板仕上げを提案し、ご了解いただきました。仕上げがほぼ出来上がってきたとき、物干し場にするにはもったいないと判断し、お客様がいらっしゃったときなどのくつろぎスペースに生まれ変わりました。

現場監督担当 小林 清

■ シロアリの侵入経路・蟻道について -2025.7.23 更新-

シロアリ防除・床下診断担当の平原です。

シロアリは光や風を嫌い、外敵から逃れるためコンクリート上などの移動時は蟻道(ぎどう)を作りその中を通路にします。

食害

金物跡やクラックから侵入することもあ

ります

シロアリによる食害

まれに基礎外部に蟻道を作ることがあります。蟻道を壊してみると白蟻が行き来しています。

家の外側は簡単に点検できますので、基礎周りをチェックしてみてください。

床下は専門家による調査が必要です。オルタスクエアで床下有料点検(¥8,800)を行っていますので心配な方はぜひご利用ください。

塗装担当の岡根です。

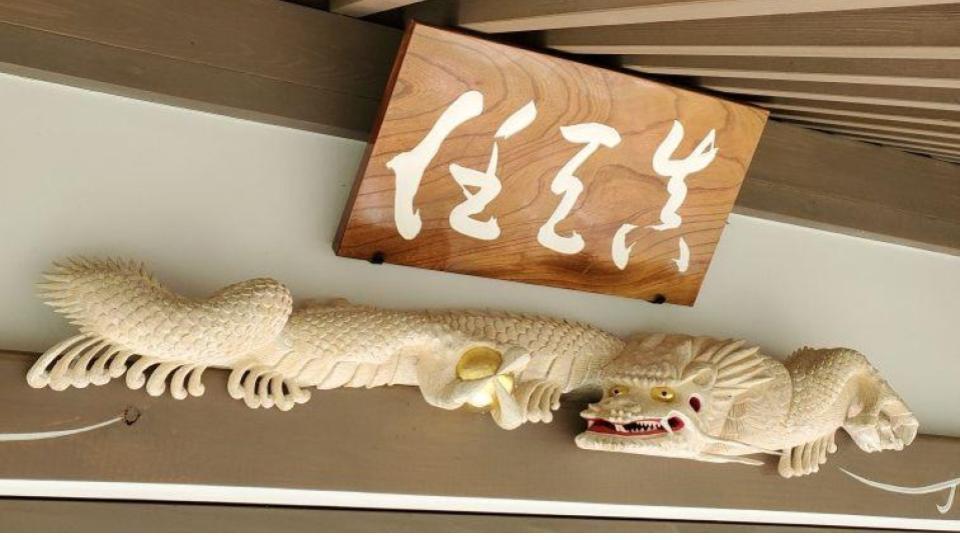

昔から仏像製作を趣味として行なっています。

先日、知り合いから自宅に飾るものとして

扁額(へんがく)と竜の彫刻の製作を頼まれました。

扁額は欅(けやき)で制作しました。

少し木が硬かったのですが、かまぼこ彫りにして白を入れました。

白竜は桧で作り、おしろいをしました。

無事納めることができ、

建物の雰囲気をより引き立てるものと期待しています。

新築担当、山田建設の佐々木です。

先日新築物件が竣工致しました。

和テイストの、木をたくさん使ったやわらかく落ち着く家です。

見学会が3月30日に行われました。その前日に、オルタスクエアの方と山田建設スタッフで床や扉にワックスがけをしました!

ワックスがけをすると艶や色に深みが出て、仕上がりが美しくなります。

慣れない作業なので大変でしたが、光沢が出て完成していくのが楽しくもあり、無心でやり続けました。

残念ながらワックスがけ後の写真がなく、前の写真になりますが、室内はこのようになっています!

担当大工に話を聞いたところ、階段の色がグラデーションになるよう板の配置に気を付けて施工したとのことでした。

大工の気遣いが伝わってくる、そんなあたたかい家になったと思います。

壁は年月が経つと風化してきます。

ここでは外壁面にかかわる補修工程をご説明したいと思います。

今回補修を行ったのは、戸建て住宅のモルタル下地の吹付塗装の外壁面です。

築30年程で15年前に塗装工事をしていますが、外壁全体にクラック(ひび割れ)をおこしています。このひび割れを補修しつつ、塗装を行う工程を、一コマごとに解説を加えながらご報告したいと思います。

リフォーム担当:渡辺氏

[1]クラック部をUカット(少し広げる作業)します。

[2]Uカットした部分に接着用プライマーを塗布します。

[3]プライマー塗布後にコーキング材を充填します。

[4]コーキング材は乾燥するとやせる(薄くなる)場合があります。その部分にもう一度コーキング材を充填します。

[5]充填後、なびき工程を行いコーキング材を平らにします。

[6-1]コーキング材充填部に汚れ防止用プライマーを塗布します。

(参考)この工程を行わないと塗装工事後汚れを起こしてしまいます。

[6-2]事例:コーキングを行った部分だけ汚れています。

[7]続いて、処理部が平らなので模様付けをします。※通常は部分的に行いますが今回は全体に模様付けを行いました(2回)

[8]仕上塗装(仕上げ材2回塗り)を行い工事完了に成ります。

[9]わずかに跡が出ていますがきれいに仕上がりました。

現状は廃盤品となっているサンデンBRD-122

リフォーム担当、高橋です。

浴室の暖房換気乾燥機が故障し、交換することになりました。その報告になります。

今回、2つの点で苦労しました。

一つは交換する暖房換気乾燥機が廃盤になり、後継機種も無かったこと。

もう一つは組合員の奥様がアレルギー体質であったことです。

奥様がアレルギー体質のため養生には気を使いました

現場にてジョイントパネルの制作中

取り付けた機器は三菱電機のV-141BZ5

暖房換気乾燥機の廃盤については別メーカーのを取り付けることにしました。ただ、機械の寸法が一回り小さくなったため、撤去してできた穴をふさぐため、現場にてジョイントパネルを製作して、設置しました。 奥様がアレルギー体質の方のため、通路の廊下や浴室に傷が付かないように通常ブルーシートなどで保護しますが、今回は布を使って保護しました。

設置する暖房換気乾燥機も2日前には箱から取り出し、空気にさらし可能な範囲で臭いなどを飛ばしました。

ジョイントパネルとの間の隙間には、その隙間から湿気が天井裏に侵入するのを防ぐため、本来ですとシーリングを打って隙間を埋めるのですが、今回は未使用ですが、時間が経過したパッキンを取り付けました。

交換が完了し、無事引渡しも終わりました。

こんにちは、屋根担当の岩崎です。

今回はコロナ禍に入ってから被害の形態が変化してきて、怖い事例が増えてきている屋根訪問販売被害について、その実情を知ってい頂き注意喚起をしたいと思いブログを書きました。

「屋根がズレていますよ!」から始まる訪問業者の被害が、いま急増しています。消費者センターによると点検商法と呼ばれる詐欺らしいのですが、数年前に比べ悪質訪問業者の業態は大きく変化し被害も増えています。

〇 2000年代の悪質訪問業者は…

《業者の特徴》

・年配のオジサンたち

・ペンキで汚れたワゴン車で

その場で工事をしていくので

材料も道具もびっしりと車に

満載していある

2000年代の悪質業者訪問は、「下から見てズレているので、余った材料で直してあげますよ」が決まり文句で、最初に依頼し工事が終わってから「こっちも追加でやった方が良いですよ」と、同じ家に少しずつ工事を広げていくスタイルです。

作業員は屋根工事を学んでいないので、この作業自体が雨漏りなどの原因になり、 結果的に傷みを進行させていくことになる場合が多く見られます。

悪質訪問業者が地域で目立つようになり、少し警戒される様になったころ、丁度起きたのが 東日本大震災です。

お客様は怪しんではいるものの、自宅の屋根に対する不安と屋根職人不足によって依頼してしまい被害急増。荒稼ぎの悪質訪問業者の形態も変化していきます。

〇 2010年代の悪質訪問業者は…

《業者の特徴》

・40.50代のきれいな作業服を着た現場監督風

大きめのバンタイプ車両にたくさんの

シリコン剤と折り畳み脚立が乗せてある。

・名刺を出すが雑居ビルやマンションで

すぐに住所を移動してしまう。

2010年代の悪質訪問業者は、震災があり本当に壊れた屋根も多く、工事規模が部分補修から全体補修へ。被害額も急増。

屋根知識が無いままシリコン付け工事などを繰り返し、誤った作業による雨漏り被害の面積も拡大していきます。

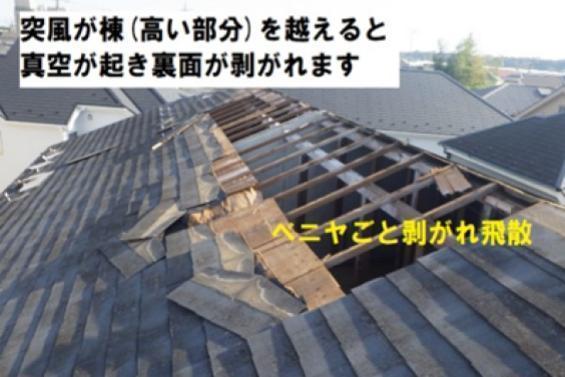

そこへ2018年の今までにない強力な台風が横浜を直撃し、瓦が1枚ズレたくらいで済んだ屋根は、シリコンで連なったまま大きな塊で飛散したり、スレート葺きの屋根は知識のない作業による屋根塗装により、屋根下地が腐っていたため台風で屋根ごと剥がれ飛びました。

悪質業者には、屋根の工事資格取得者がおりません。いい人そうだった(人柄)だけでは、屋根を雨漏りや強風から守れないのです。

〇 2020年代 コロナ禍以降の悪質訪問業者は…

《業者の特徴》

・20,30代の不自然に汚した上下色を合わせた

作業着の若めの男性、女性も多い。

・手にバインダーを持った現場監督風男性。

・車は乗用車をパーキングに停めてくるので

歩いて軒並み連続訪問している。

2020年代コロナ禍以降の悪質訪問業者は。

「近所で工事をしていて(もしくは始めるので)挨拶に来ました」

「親方に屋根の異常(剥がれて、ズレ)を教えてあげて来いと言われました」

「火災保険でただで直せます」

と声をかけてきます。

最初に訪れる業者は、よほどお客様が関心を寄せなければほどほどで帰りますが、狙われてしまうと他の業者を装って別の担当が屋根の問題を何度も指摘してきます。同じ箇所を言われるのでお客様は心配になり、ついに屋根に上げてしまいます。

屋根に上げてしまうと屋根を壊されていることも珍しくありません。そして屋根を壊されてしまうと雨漏りが起きたり落下する症状が起きます。その後、私が点検に伺った際に壊された個所を発見しお客様に伝えると、自分の家の被害を伝えようと、すぐさま警察を呼ぶことが何度もありました。しかし証拠不十分でまず被害届は受け入れて貰えません。

やられ損です。

おそらく実際は壊された業者に全面工事を依頼し、最後まで詐欺だったことに気づかないお客様が大半だと思います。

■摘発もされないので、リフォーム屋として急成長し点検商法も組織化!

高齢の方が訪問販売業者に対応した場合、よく聞くパターンとして、屋根がズレているという報告の後に「親方に相談してもらう日を設定するため、空いている曜日と同居しているご家族の方はいらっしゃいますか?」という質問です。

この質問は、かなりの確率で聞かれています。

私も最初は何のためかと思っていましたが、詐欺(訪問販売だけに限らず)の個人情報集めをしているのではないかと感じています。空き巣の情報源になっているとも考えられます。

たとえ心配になったとしても、親切そうな業者だと思ったとしても、自分の身を守るために余計な情報を教えないこと。良心的な業者だったとしても調べてから自分から依頼をすることを心掛けて下さい。

屋根工事にも資格があります。国が認定した資格を持った者しか屋根に上げないことで被害に合ったり、怖い思いをするおそれを大きく減らせると思います。

私どもはオルタサークルの工務店の中でも少し異色な工務店です。

パソコンや複合機、事務机やLAN配線まで扱う事務機屋でもあり、内装工事も行う工務店でもあります。基本的には住宅改修のお手伝いが多いのはもちろんですが、その経験を生かして事務所の改修もたびたび携わります。 内装の打ち合わせをした後にパソコンの選定の打ち合わせをしたり、壁紙を選定いただいいた後にWi-Fi設置の計画をしたりします。ワンストップで便利なのですが、対応する我々は2倍の勉強量、、、。頑張ります!!

さて、写真は懇意にして頂いているお客様からのご依頼で事務所の改修をさせて頂いたものです。特別なものは使っていませんがお選びいただいた商品がなかなか良く、チラッとご紹介いたします。シックな感じが気に入っています。

しかもこの現場を見たお隣様が同じく内装を新しくしたいとのお申し出。頑張っているとこんな良いこともあるんだなあと感じた現場でもありました。

1日1日、1現場1現場、丁寧に丁寧に。

明日も頑張りましょう!

リフォーム担当 今 直孝

■「モクコレ2023」に行ってきました 2023.2.14更新

【写真1】

新築担当の佐藤正志です。

つい先日、2年ぶりのリアル開催となった、「モクコレ2023」に行ってきました。

モクコレとは、国産材の普及を目指し、全国の自治体や商社、材木店などが一堂に会す見本市です。また、新たな国産材の利用を紹介する場でもあります。

【写真2】

たくさんの展示ブースの中でも、近年利用が促進されている中高層建築物に利用されている大断面の柱のカットサンプル(写真2)もありました。

【写真3】

個人的には酒樽のような桧製のサウナブース(写真3)や、軽トラックに載せたキャンピングカー(写真4)に興味が沸きました。

【写真4】

【写真5】

人工的に作った森林浴できるブースもあり、木の香りをたくさん吸ってリフレッシュ出来ました。

■老朽マンションの全面リフォーム 2023.1.15更新

リフォーム担当、河辺です。

東京都の60代ご夫婦がマンション老朽化に伴い全面リフォームを行いました。

床はウォールナット無垢材。

扉やパーティションに中国格子を使用し、収納扉には鏡付きの扉を使用しました。

■横浜市ブロック塀等改修事業 2022.11.07更新

新築工事担当の西島です。

今回は横浜市の補助金をもらい、古いブロック塀を軽量なフェンスに新設する工事を行いました。

F様邸新築も無事に終わり、一息つく間もなく続きで工事に入ります。

古いブロック塀は軽量ブロックで重量も軽いのですが劣化しやすい欠点があります。実際にこのブロックも手で押せばグラグラする状態でした。

作業手順

[1]道路も汚さないように養生して、解体していきます。

[2]解体が終わり、砕石撒いて転圧

[3」基礎を作り、鉄筋を入れます。

[4]ブロック2段積んでフェンスを取付けして完成

このブロック塀は通学路に接している為、補助の対象になりました。

最大で50万円まで補助金がでますので、検討されている方はオルタスクエアまでご連絡いただければと思います。

■鎌倉K邸収納とTV台、本箱

画像の説明本箱は、大きすぎて画面に入りきりませんでした。読書が好きな方で、沢山の本をお持ちでしたが、この大きな本箱の他に3ヶ所設置致しました。 無事事収納されたことと思います。入力してください。

TV台です、左右どちらからでも配線が出来るように穴が開いています。

(家具担当 石井和義)

■無垢材の魅力とは

住宅に無垢フローリングの採用を希望される方が増えております。

無垢材の魅力とはなんでしょうか。

合板や繊維版にシート、あるいは新聞紙程の厚みのツキ板を貼ったフローリングがあります。 この様な商品との違いはどこにあるのでしょうか。

無垢フローリングの魅力の源を探ってみました。

旧約聖書第1部“天地創造”の中で木はすでには3日目に表れ、日本書紀においては “スサノオノ尊が{杉と楠この両樹は以て宝船にすべし、桧は以て瑞宮の材にすべし、 柀は以て棺にすべし”と仰せられた。と記されています。}(適材適所の語源です)

(軽くて強い)

木材の特徴の1つは軽くて強い材料であるという事です。

一般に物質は重くなるほど強度が高くなります。確かに同じ大きさ(体積)なら鉄やコンクリートの方が木材より強いのです。しかし重さで比較すると木材は鉄やコンクリートより大きく上回ります。

(比強度)

木材は鉄の60%位の重さで同じ荷重に耐えることが出来ます。

これはどこからきているのでしょうか。

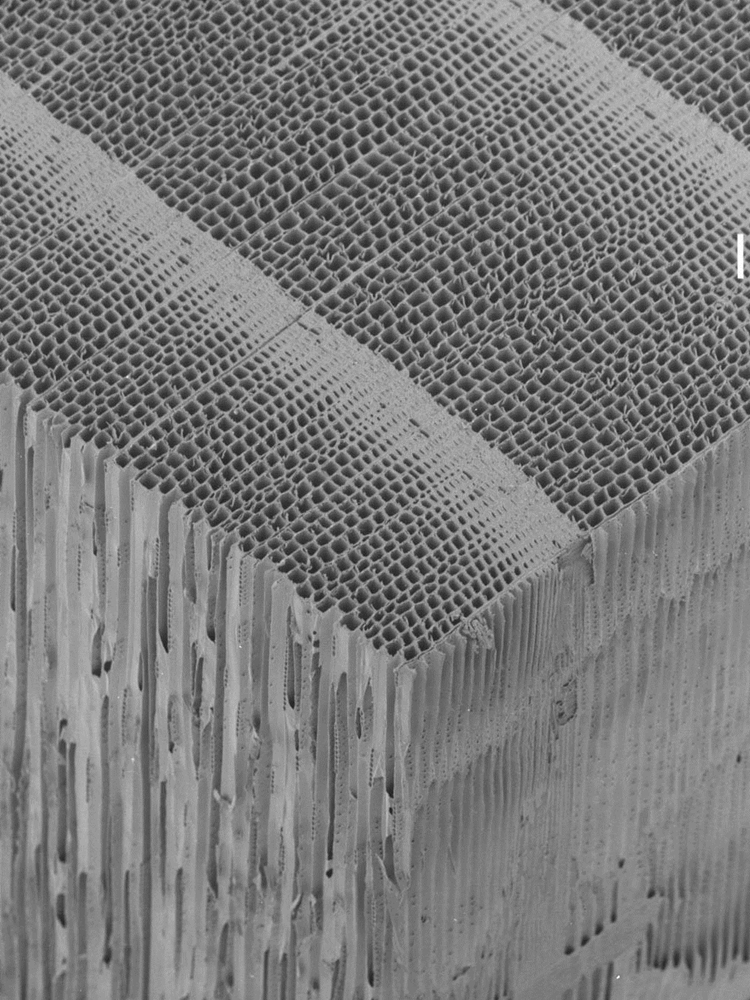

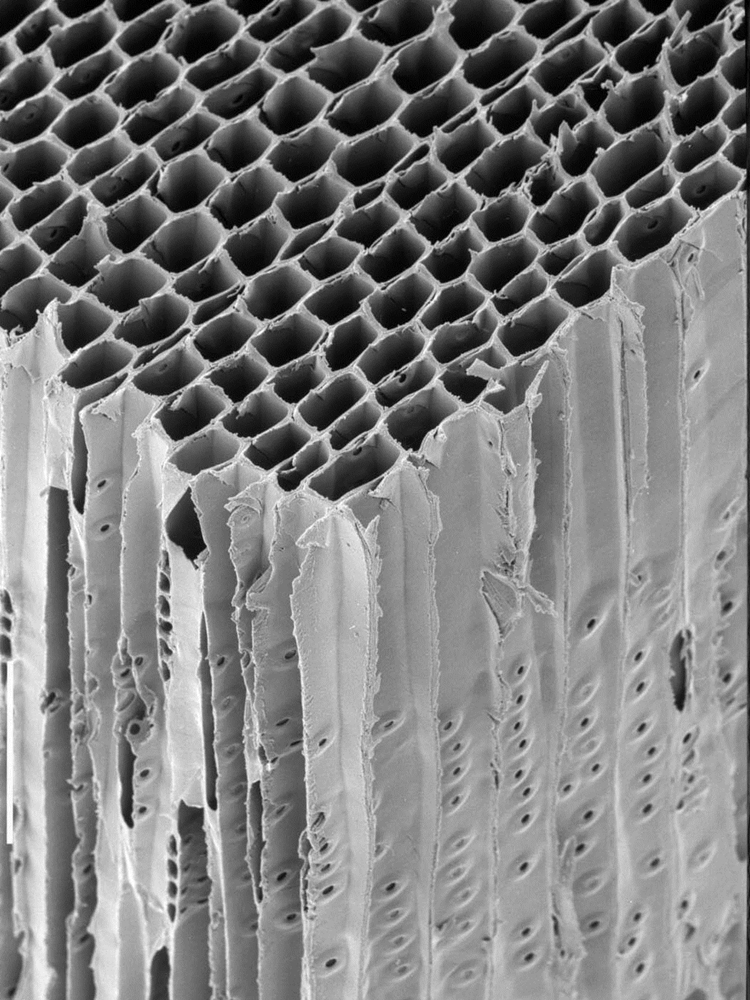

A.ハニカム構造

木材を形造る細胞の大部分は直径が0.01~0.5㎜位の中空のパイプのような細胞からできています。これが幹の軸方向に平行に束の様に並んでいます。同じ重さであれば棒よりもパイプの方が強いことは皆さんご存知です。これをハニカム構造といいます。

B.ヘリカムワインディング

木材の細胞壁は7層から成り立っています。中でも細胞壁の中でも最も厚い2次壁ではセルロースが繊維軸にたいしてわずかに傾いて並んでいます。これがヘリカムワインディングです。

縄や綱が単に繊維を束ねるだけでなく撚ることによって強さを増すのと同じです。無垢のフローリングが合板にシートを貼った商品よりあるいは又、0.3㎜程度の薄いツキ板を貼ったフローリングより強いのが分かって頂けるのではないでしょうか。

2.調湿機能

木の家が好まれる理由の1つに木材が室内の湿度を調整する作用と結露を防ぐ働きがあることが上げられます。これはどう言う事でしょうか。乾燥した木材は外気の湿度が高くなると吸湿して水分をとりいれ、湿度が低くなると放湿します。 木材はこの様に外気の湿度と釣り合おうとします、平衡しようとします。しかし木材は大気に比べて水分を保持する能力が大きいので木材中からのわずかな水分の出入りだけで(言い換えれば木材の含水率を殆ど変えることなく)外気の湿度と平衡することが出来ます。これが木材の調湿機能のメカニズムです。

3.木材の断熱性と保温性

木は暖かく肌触りの良い材料です。ではなぜ、木は暖かく感じるのでしょうか。 熱は温度の高いところから低い所に移動します. 熱伝導率はこの熱の伝えやすさの指標です。 木材は多孔性の材料なので熱伝導率が低く鉄に比べ3桁、コ御飯をよそう杓文字にそしてまた、お玉杓子の柄に使われる理由です。熱を伝えにくい木材は断熱材料であると同時に保温材料でもあります。

4.耐衝撃性(衝撃の吸収)

木材は衝撃に対し適度なたわみそして柔軟な戻りによって衝撃を吸収するだけでなく木材表面の局所的なくぼみによっても衝撃を吸収します。やはり中空なパイプの束によって木材が形成されているからです。 スコップなどの道具の柄に使われている理由です。

木の魅力、それは私たち人間と同じで細胞からできている点ではないでしょうか。強さも、調湿効果も、保温性や断熱性も、そして耐衝撃性も皆、木材の細胞に由来している様に思います。石油製品であるシートあるいは又、0.3㎜程度の厚みのツキ板を貼ったフローリングでは細胞の効果を期待できません。 やはり無垢の木なのでしょうか。

フローリング担当:岡本

■集合住宅の玄関ドアをカバー工法で交換しました

リフォーム担当の服部です。

先日、集合住宅に住んでいる組合員さんから玄関ドアの相談がございました。

お伺いするとドアが経年で扉自体の色があせ、建付けも悪く、沓摺(くつずり)もこすれて開閉がスムーズにいかなくなっていました。

今回は他のお宅も含め、4か所交換しました。

相談があった玄関ドア。色褪せています。

くつ摺りがこすれていました。

既存の枠を新規枠の鍵、丁番部分に合わせ加工します。

新設枠補強材左右取付。

新設枠を下げふりで垂直を確認しつつ取付

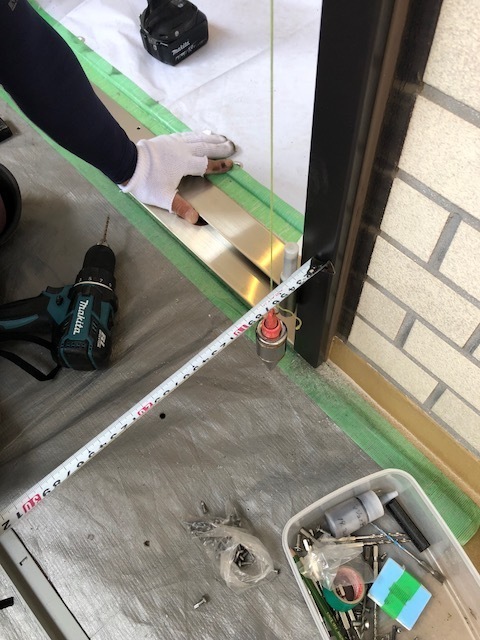

枠を専用ビスでとめています。

枠の取付完了

ドアの取付完了。

完了です。

1ヶ所 半日位かかりましたので、2日間で完了しました。

リフォーム担当:服部美知男 2019.07.27